La brega agotadora y desigual contra la burocracia y los chupatintas de despacho, ha sido una constante en la historia de los corresponsales de guerra.

Y una de las pesadillas de todo veterano es que te llegue de sopetón un aviso de la empresa, comunicándote que han llegado a la conclusión de que lo mejor para ti y para tu medio de comunicación es que vuelvas a casa y te conviertas en un redactor ‘normal’ (El jefe de pista y el acróbata).

El talento periodístico, como el valor, tiene que ser reafirmado diariamente.

En el ejército, el héroe de ayer puede ser el cobarde de hoy; en la información -de acuerdo con el añejo cliché-, el mejor reportaje solo sirve para envolver el pescado de mañana.

El aforismo es muy viejo, pero se atribuye al gran Walter Lippmann.

En cualquier caso, por muy bien que te vayan las cosas, a veces te preguntas si resistirás en la carrera nómada hasta el fin y hasta cuando podrás aguantar la tensión y seguir compitiendo.

El retiro a un despacho -en el argot de la tribu se conoce como «patada hacia arriba»– puede ser aceptable, pero cuando es forzoso e incluye una insulsa tarea burocrática te sientes insultado hasta la humillación; es como si a un ingeniero electrónico de una fábrica de cohetes espaciales le ordenan un día que baje a los lavabos de hombres y arregle el enchufe contiguo al wáter.

Periodistas en el suelo del hotel, bajo una tormenta de balazos.

Para ahorrar brutalidades, los que asumen la decisión suelen revestir la jubilación anticipada con hermosas palabras y diseminar cortinas de humo.

Una de las más habituales consiste en alabar al reportero y sugerirle que ha llegado el momento de asentarse, analizar y hablar con políticos.

A diferencia de lo que ocurre en España, en el mundo anglosajón, no se jubila por sistema a quienes son buenos sobre el terreno y abundan los reporteros que llevan décadas en la brecha.

John Simpson, estrella de la BBC.

Incluso medio siglo, como el gran John Simpson de la BBC, que tan caballeroso y cortés ha sido siempre conmigo o el insufrible Peter Arnett, a quien tanto maldije en Bagdad, durante la Guerra del Golfo.

Arnett aterrizó en Vietnam en 1962 con veintisiete años de edad y no se marchó hasta cumplir los cuarenta, trece años más tarde y cuando concluyó el conflicto armado.

Fue el periodista que más tiempo pasó en aquel pudridero. Treinta años después, estaba en Irak y cincuenta más tarde, reapareció en la antigua Yugoslavia.

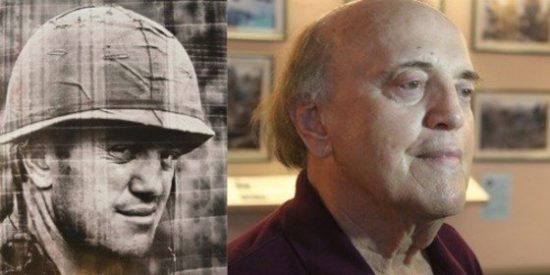

Peter Arnett en Vietnam y en Irak.

Su lema hace medio siglo y supongo que ahora también, es meridiano:

«Es esencial para un reportero ver con sus propios ojos esos cientos de pequeñas batallas a bajo nivel sin las que no se comprende lo que ocurre en realidad; empezar generalizando es encaminarse de cabeza al error».

En palabras de algunos colegas, a fuerza de tanto estampido, Arnett se endureció como «un huevo de piedra chino».

En Live from the Battlefield, su libro de memorias, Arnett describe detalladamente como vio en una ocasión a un monje budista acuclillarse en el pavimento, rociarse de gasolina, sacar un mechero del bolsillo, prenderse fuego y perecer asado vivo.

«Podría haber evitado la inmolación corriendo hacia él y dando una patada al recipiente de gasolina, y como ser humano deseaba hacerlo, pero como reportero no debía».

Peter Arnett en Vietnam.

En consecuencia, enfocó su cámara, captó una serie de fotos, luchó a brazo partido con los policías sud vietnamitas para que no le arrebatasen el carrete, galopó hasta la oficina de Associated Press y envió las imágenes para que las publicaran periódicos de medio mundo.

A Javier Nart, que es abogado y antes de ser elegido en 2015 eurodiputado por el partido político Ciudadanos, se hartó de participar en tertulias y de visitar zonas de guerra, la actitud de Arnett le parece vomitiva.

«Siempre rechacé la imagen del periodista internacional frío y distante. Detesto esa idea del reportero-turista convertido en monstruoso observador del dolor y la muerte ajenos.»

Marines USA en combate.

Tras el rifirrafe de 1991, cuando no solo se negó a dejarme utilizar el teléfono por satélite de la CNN sino que intentó presentarse como «el único corresponsal occidental presente en Bagdad», no profeso ni un gramo de simpatía a Arnett, pero es necesario reconocer que al corresponsal de la CNN le sobran tesón, pelotas, instinto e intrepidez.

Y que además, tiene la gallardía de sostener abiertamente y en público una tesis con la que otros comulgan en secreto sin decir ni mu.

Captura de un prisionero vietcong.

Philip Jones Griffiths, cuyos retratos de los sufrientes civiles vietnamitas son un documento estremecedor, solía decir:

«Tu oficio consiste en registrar la historia; es imposible no sentirse implicado, pero debes endurecerte para hacer bien el trabajo; es para eso por lo que estas allí y no tiene sentido llorar, porque no se puede enfocar con lágrimas en los ojos; si te vas a desmoronar, es mejor que lo hagas después, cuando estás en el laboratorio o en la habitación del hotel.»

Herido en combate en Vietnam.

Las tesis de Arnett y las palabras de Griffiths dan pie a un litigio que se reproduce en todas las guerras y que me han planteado indefectiblemente los estudiantes cada vez que he acudido a pronunciar una conferencia en una facultad universitaria o un colegio mayor:

«¿Que haría usted si tuviera que elegir entre cubrir una información o salvar una vida?»

No existe una respuesta adecuada. En primer lugar porque el dilema no se suele presentar en esos términos.

En marzo de 1980, durante el funeral de monseñor Oscar Arnulfo Romero, me ocurrió algo que no se borrará de mi memoria mientras viva.

La muerte de monseñor Oscar Arnulfo Romero.

En la plaza central de San Salvador se concentraban varios cientos de miles de personas decididas a dar un último adiós al arzobispo asesinado pocos días antes por la ultraderecha. El ambiente estaba caldeado.

La multitud era compacta. Había muchos jóvenes fanatizados, procedentes de los suburbios, donde la guerrilla del Frente Farabundo Martí acumulaba seguidores. Algunos estaban armados y presentí que podía desatarse la tragedia.

Como medida de precaución, aconsejado por Etienne Montes, amigo del alma que ahora hace vino y antes hacía fotos de guerra, me encaramé a la verja de la catedral para disponer de un buen ángulo y quedar a cubierto si se producía una estampida.

Mediada la misa detonó al fondo una bomba, se escucharon varias ráfagas y el gentío se desparramó despavorido. Eran tantos los que intentaban refugiarse en el templo, cerrado porque estaba ya repleto de gente, que los barrotes metálicos exteriores se doblaban bajo el peso de la carne humana.

Los más débiles perecían asfixiados, boqueando como peces. En medio del jaleo alcance a oír la voz del holandés Ian Schmeitz, entonces reportero de una cadena de televisión y ahora activista humanitario y dueño de un primoroso resort en la costa caribeña de México. Ian estaba atrapado entre la masa.

Muerte y tiroteos en el funeral de monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Ian siempre trató de dar cierta dignidad a esta profesión, no conocida especialmente por su honorabilidad, pero la muchedumbre le forzaba a comportarse como un salvaje, a empujar con codos y hombros en un desesperado esfuerzo por liberarse de la tenaza.

El holandés tiene un corpachón respetable, pero apenas pudo ganar unos centímetros, y entonces, con un rayo de miedo en las pupilas, me pidió ayuda. Estiré la mano, aferré su grabadora y, poco a poco, logramos que se aproximara a la verja y saltara por encima.

Retorné febrilmente a lo que había estado haciendo hasta entonces: tomar fotos. Al otro lado de la valla, decenas de desesperados, casi todos mujeres y viejos, agonizaban aplastados por la multitud. Tenía un angular de 24 milímetros en la cámara.

Muerte y tiroteos en el funeral de monseñor Oscar Arnulfo Romero.

A la izquierda, en un montón informe, permanecía un grupo de mujeres. Parecían muertas. Me acerqué todo lo que pude y en ese instante, cuando enfocaba el rostro de una de las más jóvenes, movió los labios y musitó: «¡No me haga fotos! ¡Ayúdeme!»

En su rostro había una expresión extraña. Una mezcla de dolor, miedo y perplejidad, y debajo de todo aquello un matiz de desaprobación. Tiré de su brazo con todas mis fuerzas, pero no pude sacarla.

Reporteros de guerra aguardando que cese el tiroteo fuera del hotel.

Nunca supe si aquella muchacha sobrevivió o si fue uno de los cuarenta cadáveres que se alineaban en el pavimento de la catedral el 30 de marzo de 1980.

No conozco ningún reportero que no auxilie a sus colegas o a su prójimo si puede hacerlo, pero carece de sentido para un periodista enviado a un conflicto ponerse a argumentar si es bueno o malo, correcto o incorrecto.

Lo único claro es que estás allí para informar de lo que ocurre y que los hechos tienen su propio peso.