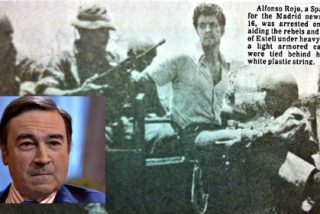

En el reporterismo de guerra los scoops suelen depender más de la mezcla de fortuna y osadía que de devanarse los sesos.

En las Navidades de 1991, en los mismos días en que Boris Yeltsin desplazó a Mijaíl Gorbachov y se aupó al poder en Rusia, se desencadenó un violento levantamiento contra Zviad Gamsajurdia en Georgia, una de las naciones cristianas del Cáucaso que recuperaron la independencia al desmembrarse la URSS.

Gracias a Dios y a los músculos y la determinación del fotógrafo Igor Mihalev, con quien había entablado una amistad fraternal y a prueba de bomba desde que coincidimos en Bagdad en plena «Tormenta del Desierto», y tras sobrevivir cinco días en una de las salas de espera del aeropuerto moscovita de Domodédovo, repleto de estudiantes africanos y mafiosos, logramos introducirnos en un avión repleto de traficantes caucasianos con destino a Kutaisi.

Desde allí, a golpe de dólar, taxi y autobús, enfilamos hacia Tbilisi, donde arribamos al filo de la Nochevieja.

El centro de la capital georgiana recordaba el Beirut de los años terribles o el Sarajevo de los peores momentos.

Estaba Tbilisi -el Tiflis de los españoles- en estado «hobbesiano»: cada hombre luchando contra otro, como si los violadores, asesinos, maniacos de todas las prisiones hubieran sido liberados y a ellos se hubieran sumado los sicóticos de los manicomios, con armas y permiso para hacer lo que quisieran.

Muchachos con granadas de mano colgando de la pechera; milicianos que vaciaban el cargador con las piernas abiertas y el cigarrillo Marlboro en los labios; ametralladoras antiaéreas disparando a ras de suelo; civiles de ojos despavoridos que escapaban de los edificios chamuscados de la avenida Rustavelli y, sobre todo, una imbecilidad suicida.

No había corriente eléctrica en la ciudad y lo único que parecía funcionar, además del bar y el generador del hotel Sheraton Metechi, eran los morteros y los cañones. Aquello era como cubrir un ensayo del fin del mundo.

El presidente Gamsajurdia permanecía desde el 22 de diciembre atrincherado en su bunker, en los sótanos de la mastodóntica Casa de Gobierno.

En apariencia, el edificio estaba totalmente rodeado y, según la media docena de periodistas extranjeros acantonados en el hotel, era imposible entrar o salir del inmueble.

Sin mucha esperanza, apenas amaneció el 1 de enero, Igor y yo nos encaminamos hacia la Casa de las Bodas, un edificio de atormentada arquitectura y decoración deleznable, diseñado por las autoridades comunistas para compensar a los candidatos al matrimonio por la falta de liturgia religiosa.

Estaba enclavado en un altozano, en la ribera este del rio de Tbilisi, al sur de la capital, y servía de posición avanzada a un centenar de «gamsajurdistas» mandados por un joven ex teniente del Ejercito Rojo.

El teniente confesó a Igor que mantenía una línea de contacto con el asediado presidente. Al cabo de media hora de charla y arengas, nos embarcó en un renqueante Lada, comprimidos entre malolientes milicianos, y partimos hacia la parte antigua de Tbilisi.

Sin saber bien lo que nos esperaba y con más miedo que vergüenza, ascendimos las tortuosas calles empedradas de la zona vieja.

Salvamos dos controles ‘leales‘, patinamos media docena de veces en el hielo y quince minutos después nos plantamos ante el portón sur de la Casa de Gobierno.

Un tipo alto con barba de varios días y ojos casi transparentes nos recibió con un somero «Very bad New Year», hizo que nos registraran meticulosamente y nos condujo por pasillos inundados hasta una diminuta habitación forrada de madera, donde ocho horas después entrevistamos a Gamsajurdia.

Fue una exclusiva, publicada en primera pagina por El Mundo y reproducida por el Guardian británico, y en honor a la verdad hay que reconocer que nos salió por casualidad.

Las primicias son una de las facetas mas venturosas de este oficio y una de las razones que hacen tan absorbente el trabajo en un diario. En un semanario, por mucho que uno se espabile, la noticia es ya vieja cuando llega a la calle y rara vez se experimenta la fugaz sensación de victoria que te embarga cuando superas a tus rivales.

Como la suerte siempre viene a rachas, dos días más tarde, pocas horas antes de que Gamsajurdia saliera huyendo hacia su exilio en Armenia, nos dimos de bruces con un linchamiento.

Nunca había visto matar un hombre a golpes. Había asistido a ejecuciones sumarias en las montañas de Nicaragua, había sido testigo de la lenta asfixia de docenas de mujeres aplastadas por la multitud durante el funeral de monseñor Romero y de la indescriptible agonía de un chico negro de Soweto retorciéndose como una serpiente mientras se consumía la llanta de automóvil rociada de gasolina que habían colgado de su cuello: el espantoso ‘necklacing’.

Posteriormente, algunas veces acudí como espectador al abandonado estadio de fútbol de Kabul, a primera hora de la tarde de los viernes, a ver desde primera fila como amputaban manos y pies a los acusados de robo o como ejecutaban a tiros, los propios familiares de la víctima, al reo de asesinato.

Incluso asistí de cerca a la asquerosa negociación que de acuerdo con la tradición islámica tiene lugar antes de hacer efectivo el veredicto y donde los parientes del condenado ofrecen a la otra parte ovejas, caballos y hasta coches o dinero a cambio de la vida del reo, pero nunca había observado a un ser humano perecer ante mis ojos golpeado inmisericordemente por los puños desnudos de una muchedumbre enloquecida.

Ocurrió el viernes 3 de enero de 1992, a primera hora de la tarde, junto a la estación de Metro de Didube, en Tbilisi. Gamsajurdia, que era poeta y antes de embeberse en la política fue activista antisoviético, había difundido la noche anterior por radio un dramático mensaje llamando a sus partidarios a la huelga general.

El nuevo Comité Militar creado por la oposición había advertido esa mañana de que la Constitución estaba suspendida y que los mítines quedaban terminantemente prohibidos.

Cuatro días antes los milicianos opositores habían disparado al aire para disolver una nutrida manifestación de «leales» que intentaba marchar hacia los estudios de televisión, pero nada presagiaba la tragedia.

Aunque había nevado en los últimos días en la capital georgiana, cuando la gente empezó a congregarse frente al terraplén del Metro lucia un sol radiante. A las dos de la tarde una directora de cine con aire de profesora de instituto comenzó a hablar con verbo apasionado desde lo alto del talud de la vía.

En la explanada había algo mas de dos mil personas. Algunas coreaban intermitentemente «¡Zviad! ¡Zviad!» y un par de incansables entusiastas agitaban pancartas con la foto oficial de Gamsajurdia, en la que parecía todavía mas sombrío y triste que en la realidad.

Todo transcurrió apaciblemente hasta las 14.15. A esa hora, cuando la mujer tomaba aliento para lanzar su ultima diatriba, se oyó el violento chirriar de unos neumáticos. Fue casi vertiginoso.

Vimos como frenaban en seco tres vehículos -un Volga blanco, un todo terreno soviético y un pequeño turismo color crema-, como surgían del interior trece enmascarados empuñando fusiles kalashnikov y se ponían a disparar alocadamente al aire, como figurantes de una mala película de gángsters.

Al escuchar los estampidos, muchos se arrojaron al suelo y apretaron el vientre contra el asfalto. Otros intentaron correr hacia la vía. Lo lógico es que la multitud se hubiera desperdigado en unos segundos, pero alguien gritó «¡No corráis! ¡No corráis!», y la muchedumbre se detuvo.

De repente, como empujada por un resorte invisible, la masa empezó a avanzar en bloque. Primero lentamente y después a zancadas, con una determinación suicida.

Los enmascarados iniciaron la retirada, bajando cada vez más el punto de mira, haciendo silbar las balas por encima de las cabezas de los que se abalanzaban sobre ellos.

En el ultimo instante, cuando estaban ya metiéndose en los coches, uno de los pistoleros tropezó. Cayó aparatosamente de espaldas y, antes de que pudiera incorporarse, lo habían atrapado.

Capturaron a otro unos metros mas allá, y cuando estaban a punto de echar mano a un tercero, el enmascarado, presa del pánico, puso el canon del AK-47 paralelo al suelo, apunto directamente a las barrigas de los que venían hacia el y apretó el gatillo.

Una de las balas penetró por el ojo izquierdo de un viejo gordo y le salió por el cogote, llevándose un enorme pedazo de cráneo con pelos y masa encefálica. Otra alcanzó en pleno pecho a un muchacho con pinta de estudiante. Otra dio en el vientre a un hombre, y el resto de la ráfaga se perdió entre la gente, dejando un rastro de manchones de sangre roja y oscura sobre el húmedo pavimento.

Aprovechando el momento de estupor, el tipo se enganchó a uno de los coches que huía ya marcha atrás y se alejó disparando entre un estrépito de llantas derrapando, pedradas e imprecaciones.

«¡No los matéis! «¡No los matéis!» -gritaba desgañitándose un joven de cabello corto y ese color ceniza en la cara que se les pone a soldados y policías cuando se ven impotentes-. ¡Hay que llevarlos a la Casa de Gobierno y que confiesen! ¡Valen más vivos que muertos!»

Entre varios, con premura, arrastraron a uno de los pistoleros a una casa y al otro a una furgoneta azul, formando un cordón humano para evitar el linchamiento. Al de la casa lo evacuaron a la media hora, malherido pero con vida, entre un diluvio de patadas, golpes, insultos y bastonazos. Probablemente esa noche la consumió en el oscuro sótano de la Casa de Gobierno, desnudo, maniatado y tumefacto, preparando su «confesión».

El otro, el que había tropezado, no tuvo siquiera esa suerte. Poco después de que lo metieran en la furgoneta, hombres, mujeres, viejos y niños, armados con pesados cascotes arrancados del terraplén, lapidaron el vehículo azul hasta romper el fino cordón de seguridad.

Introdujeron las manos por las destrozadas ventanillas, asieron por el uniforme al desgraciado e, insensibles a sus lágrimas, a sus heridas, a sus quejidos, comenzaron a golpearle con una furia ciega, inclemente y monótona.

Al cabo de diez minutos, cuando cesó el suplicio, el cadáver del hombre no tenia cara. Habían convertido su rostro en pulpa sanguinolenta: en una hamburguesa humana.

En los días posteriores murió mas gente en Tbilisi y, antes y después, en Alto Karabaj, Vilna, Alma Ata, Samarcanda, Bakú, Zugdidi, Kishiniov e incluso Moscú; hubo otros despojos, pero por alguna oscura razón, durante los seis meses que estuve deambulando intermitentemente por el ex imperio soviético, siempre tuve la impresión de que nada reflejaba tan ajustadamente la tragedia de los trescientos millones de habitantes de la antigua URSS como la cabeza sin faz de aquel pistolero georgiano.