Se suele decir que la prueba más evidente de que los austriacos son diabólicamente listos es que han sido capaces de convencer a la Humanidad de que el nazi Adolf Hitler erá alemán y el compositor Ludwig van Beethoven era austriaco, cuando es precisamente lo contrario.

Cito la frase, no porque el personaje que protagoniza buena parte de esta entrega del serial sea especialmente sibilino o maquiavélico, sino simplemente porque es austriaco y extremadamente inteligente. También culto hasta decir basta y el paradigna, la encarnación, la prueba viva, de que hay ‘progres‘ que lo son hasta la tumba.

Ahora, en España, sería dirigente de Podemos y entonces, hace casi cuatro décadas, era una mezcla de libertario hippie y rojillo incombustible. Su tesis actual es que «los tiempos en que los dirigentes políticos o partidos representaban al pueblo, ya pasaron» la de entonces era que había que extender la revolución por el planeta, como los discípulos de Cristo habían diseminado el Evangelio.

Estábamos ya en el verano de 1978 y se avecinaban cambios tecnológicos trascendentales, pero en España se seguía laborando al viejo estilo, sin excesiva prisa.

Todavía se tecleaba en ruidosos telex, los de televisión rodaban en cine o cargaban por separado colosales cámaras de vídeo y pesados magnetoscopios, se iba por el mundo arrastrando una máquina de escribir ‘Olivetti Lettera 32‘ y los reporteros podían perderse semanas, incluso meses, y a la vuelta publicaban sus experiencias en primera página, como si fuera una primicia (El emprendedor Havas, un genio apellidado Reuters y el ‘trapo’).

Ahora basta un retraso de un par de horas para que en la redacción les parezca ‘viejo‘ el material, pero cuando yo entré, en Nicaragua todavía se podía tomar uno tiempo y en el ya fallecido Diario 16 persistían las secretarias que mecanografiaban con las correciones pertinentes lo que enviaba en bruto desde los antediluvianos teletipos de la PTT de Managua, para remitirlo a los teclistas que pasaban el texto a tipos de plomo.

Estuve unos días errando por la capital, que el terremoto de 1972 había reducido a escombros. Me acredité ante las autoridades, conocí a Marlene Chow, una militante sandinista de origen chino que había estado casada con uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y partí en autobús hacia el norte, fronterizo con Honduras, en cuyas montañas operaba con más pena que gloria una pequeña columna guerrillera dirigida por Daniel Ortega.

Al llegar a Ocotal, para ahorrarme sobresaltos, decidí que lo más decoroso era presentarse en el cuartel de la Guardia Nacional.

Ocotal es uno de esos pueblos hispanoamericanos trazados en cuadrícula, con casonas solariegas, iglesia centenaria y una gran plaza en el centro.

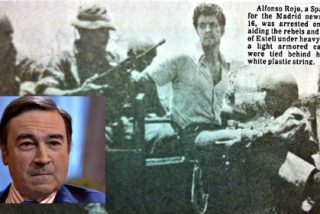

Justo en el momento en que doblaba la esquina, vi como detenían a un joven con gafas, tez clara, barba poblada y aspecto de intelectual europeo.

Uno de los militares, que parecía construido por la misma firma que hizo las pirámides de Egipto, atenazaba por el cogote al barbudo y, de vez en cuando, le atizaba un puntapié en el trasero.

«¡Soy periodista!», gritaba a todo pulmón el joven, a lo que el uniformado replicaba: «¿Periodista? ¡Lo que sos es un hijo de la gran puta!»

El militar resultó ser el coronel del acuartelamiento. Le llamaban Ranger porque había completado un curso de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, una organización para instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada ahora en Fort Benning, en la localidad de Columbus (Georgia), pero que de 1946 a 1984 estuvo en la Zona del Canal de Panamá, donde actualmente -y desde el año 2000- funciona el hotel Meliá Panamá Canal.

Me fui al cuartelillo, en un esquina de la misma plaza, pregunté por el oficial al mando y para mi sorpresa apareció el gigantón que corría a patadas al inerme barbudo. Cuando me identifiqué, parapetado en la carta de recomendación elaborada por las autoridades de Managua, el coronel Ranger estuvo incongruentemente amistoso.

«A mi me gusta la gente decente, como usted, que viene con todo en regla. Lo que me friega son los periodistas que andan con engaños. Acabo de capturar a un pendejo austriaco que debe de ser sandinista y me estaba haciendo fotos de la instalación.»

El ‘pendejo‘ al que aludía el expeditivo coronel se llamaba Leo Gabriel. Intercedí por él sin mucho ahínco, por eso de la solidaridad entre colegas, y contribuí a que lo soltaran unas horas después.

Hicimos juntos el camino de vuelta a Managua. Al arribar a la capital, tras nueve horas de compartir apreturas y sofocos en un desvencijado asiento de autobús, nos habíamos convertido en íntimos amigos. Lo seguimos siendo 37 años después y eso que nos vemos de Pascuas a Ramos.

Leo ha sido siempre un intelectual ‘comprometido‘, de los de la vieja escuela, y un reportero muy peculiar.

Es una especie de ‘Quijote sin mancha’ enamorado de las causas perdidas, que desembocó en el periodismo por casualidad y a quien resulta difícil imaginar sumergido en el torbellino de la guerra.

Hijo de un reputado catedrático de Filosofía de la Universidad de Viena, quien se perfiló en la posguerra europea como ideólogo del Partido Democristiano de Austria, creció entre libros de Platón, Kant, Sigmund Freud y Karl Kraus.

A los diecisiete años se apoderó de él una profunda «depresión filosófica», que le condujo sucesivamente a un monasterio y a obsesionarse con el ajedrez.

Una vez recuperado de esas ‘fiebres‘, se matriculó en la Facultad de Derecho con la intención de ingresar en la carrera diplomática, para gozar de una vida tranquila y dedicarse a escribir.

El azar hizo que coincidiera su visita académica a la Universidad de la Sorbona parisina con el estallido del «Mayo del 68». Conoció a Daniel Cohn-Bendit, se agregó a las algaradas estudiantiles y coreó hasta la afonía «Je jouis dans les paves » por el bulevar Saint-Germain.

Cuando el general Charles de Gaulle metió en cintura a los revoltosos, ante Leo se abrió la disyuntiva de regresar al sobrio entorno paternal de Austria o huir hacia adelante.

Escogió la segunda opción y marchó a México. Allí logro convencer a varios incautos de que estaba perfectamente facultado para impartir clases de sociología y terminó integrándose en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde su gran mérito laboral consistió en crear un un grupo de teatro experimental.

En 1972, con sus compañeros de la farándula y bajo el pretencioso nombre de Grupo Informe, emprendió una gira por el continente. El plan de la cuadrilla era registrar en película de súper 8 o en sketches teatrales los apuros y las ruinas de los campesinos o de los pobladores de los suburbios en una comunidad y presentar el resultado a sus equivalentes de otros países vecinos.

Tres años después, con muchas semanas de calabozo e innumerables porrazos a la espalda, Leo retorno triunfante al México DC y se instaló como patriarca en una especie de comuna, ubicada en una chalet de la calle Río Lerma, casi al lado del Angel de Chapultepec.

Las tierras mexicanas, a las que tanto amaba y donde las envidias germinan con facilidad, no fueron siempre propicias para él. La racha en que no le acusaban de ser agente de la CIA, tenía problemas amorosos y cuando no le salían rateros en el grupo, germinaban los rivales, pero Leo sobrellevaba todo, con paciencia bíblica y la convicción de estar haciendo el bien.

En 1977 los sandinistas empezaron a movilizarse en Nicaragua y Leo decidió montar una pequeña agencia de prensa ‘antiimperialista‘ y hacerse periodista (Pacifistas y Patriotas).

En septiembre de 1978, el ‘doctor‘ Gabriel ya estaba algo lidiado como reportero, pero seguía desconociendo los complicados vericuetos de esta singular profesión.

Aunque nos hicimos amigos en Ocotal, cuando estalló la revuelta sandinista que me había anunciado entre dientes el Comandante Cero, no fue con el austriaco con quien hice inicialmente tándem, sino con la fotógrafa norteamericana Susan Meiselas.

Hasta el 15 de septiembre de 1978, fecha en que Anastasio Somoza Debayle, alias ‘Tachito‘, decretó el estado de sitio para atajar la insurrección lanzada simultáneamente por los sandinistas en Managua, Masaya, Rivas y Estelí, no sabía quien era Susan, ni que trabajaba para la Agencia Magnum, una cooperativa fundada por el magistral Henri Cartier-Bresson, propiedad de los extraordinadrios fotógrafos que la integran y con oficinas en Nueva York, Paris, Londres y Tokio.

Ese día, el destino hizo que un grupo de periodistas convergiéramos en una gasolinera a la entrada de Masaya. Desde nuestra posición se escuchaban explosiones, pero era imposible saber lo que estaba ocurriendo. Llevábamos un buen rato contemplando el paisaje cuando apareció un jeep a bordo del cual se apretaban varios muchachos con el rostro embozado con pañuelos rojinegros.

Yo era el único español y pregunté a gritos si era factible entrar en la ciudad. Me propusieron ir con ellos y, tras unos instantes de indecisión, cruce a la carrera la calle y me encaramé al vehículo con el corazón latiendo tan fuerte que se me salía del pecho. Puro canguelo.

Era evidente que anhelaban publicidad y, antes de emprender la marcha, los sandinistas instaron a otros periodistas extranjeros a sumarse a la expedición. En la gasolinera había al menos una docena de hombres y una sola mujer, y fue esta última la única que se atrevió a dar el paso.

Nos metimos de lleno en el fregado y al tercer día, cuando la Guardia Nacional de Somoza comenzó a estrechar el cerco, nos refugiamos con cientos de civiles en el edificio local de la Cruz Roja.

Además de compartir con los paisanos el miedo cerval que produce la lenta aproximación de decenas de soldados «enemigos», fusil en ristre y ojo avizor, Susan y yo padecíamos el temor adicional a ser despojados de los rollos de película impresionados durante los combates.

El lector y en menor medida los colegas que pueblan la sala de redacción y tienen horario regular, comidas de empresa, fines de semana libres y problemas con el colesterol, ven la foto y el texto que arranca en primera página. Eso es todo.

Aunque le den vueltas en todos los sentidos, escriban el pie, cuadren las columnas y recorten el material o lo complementen con cables de agencia, no es fácil que imaginen cuantos escalones, cuantos sudores, cuantas mentiras e incluso cuanta furia se pueden ocultar tras esa imagen o esas líneas.

No basta obtener una cinta magnetofónica, impresionar un rollo de fotografía o grabar un vídeo. Además, hay que conservar el material. Y hacerlo llegar a su destino (El audaz ‘Bang-Bang Club’).

Pocas cosas hay tan desagradables como contemplar impotente al aduanero, policía o agente de turno mientras velaba los negativos en aquellos tiempos, o decomisaba la tarjeta digital ahora, que tanto sudor ha costado conseguir.

En Masaya, Susan sorteó satisfactoriamente el escollo escondiendo sus películas en sus bragas y yo metiendo las mías en los calzoncillos, a la altura de los genitales, para hacer mas bulto.

En cuanto llegamos a Managua nos fuimos al aeropuerto. Una vez salvado el material hay que enviarlo, y en eso cada uno tiene su triquiñuela.

La mía ha consistido casi siempre en presentarme en la terminal aérea, esperar pacientemente ante el mostrador de la compañía Iberia y, una vez localizada una monja entre los pasajeros de la cola, acercarme a ella con cara de seminarista y aspecto de no haber roto nunca un plato.

Las sores tienen la benéfica manía de no irse de juerga, rara vez extravían el equipaje y jamás cambian de hotel. Una vez en su destino se encaminan indefectiblemente al convento.

Basta solicitarles la dirección, el nombre de la orden y rogar que llamen a tu empresa.

Monjas españolas hay por todo el planeta, incluidas selvas tropicales y zocos argelinos, y nunca fallan. Eso treinta años atrás, cuando no había miedo a que te metieran un cargamento de coacína de rondón y se entraba en los aviones con los líquidos que te daba la gana, sin pasar arcos de metales y como quien va de romería.

Tras superar con éxito el examen de Masaya, sin necesidad de intercambiar palabra, comenzamos a operar como una solida pareja profesional. Susan conducía y yo parlamentaba con los locales, asumiendo alterativamente y sin pudor el papel de «macho hispánico», «corresponsal desvalido», «ex sargento de complemento de la fiel Infantería españolal» o «católico progre».

Para los responsables del orden -policías, militares, funcionarios…- el periodista representa el desorden, y eso obliga a jugar al escondite, buscar cómplices y hacerse respetar.

Existe un viejo dicho en la profesión, según el cual «para comprender los misterios de ciertos oficios, el reportero ha de ensuciarse un poco las manos con los que los practican».

El 18 de septiembre de 1978, un día en el que hacía un calor como para destetar hijos de puta, partimos hacia Estelí, donde Somoza todavía no había sofocado totalmente la revuelta.

Fue en esa cansina ciudad norteña donde nos tirotearon sin piedad, dejaron nuestro coche como un guiñapo, observé por primera vez de cerca el rostro terrible de la muerte, emergí indemne y me convencí de que Dios había creado esta profesión para mí (El bautismo de fuego y la inmortalidad).